いざ離婚を決意しても、やることが明確でないとなかなか動けませんよね。

ここでは離婚に向けた準備と手続きなど、リスト化しながら分かりやすく丁寧に解説していますので、ぜひご参考ください。

目次

離婚に必要な手続きとは

離婚届を出すことで離婚は成立する。もちろん間違いではありませんが、離婚はそう簡単なものではありません。

離婚届の提出までにやっておきたい必要な手続きは以下の4つです。

- 離婚後の住居の確保

- 生命保険の変更

- 財産分与

- 離婚協議書や公正証書の届出

順に見ていきましょう。

1.離婚後の住居の確保

離婚しようと決めた段階で次の住居をある程度決めておくことで、離婚成立後スムーズに引っ越せます。審査が通るかどうかも重要となるので、離婚前に契約をしておきたいところです。

離婚が成立する前から別居している、もしくは実家などに転居先が決まっているときは問題ありません。そうでない方は、次の住居を予め探しておきましょう。

別居の際は、話し合いをせずいきなり家を出て行ってしまうと、同居義務違反となり、慰謝料を請求されてしまうこともあります。必ず相手の合意を得てから別居するようにしましょう。

2.生命保険の変更手続き

意外と忘れがちな生命保険の手続き。生命保険の受取人が配偶者になっていると、離婚前に病気やケガをしたとき、そのお金は配偶者が受け取ることになってしまいます。早めに受取人をご自身の親族やお子さんに変更するなどしておきましょう。

3.財産分与を決めておく

結婚してから夫婦で築いた共有の財産を、均等に配分する財産分与。たとえ、妻が専業主婦であっても財産は半分にしなくてはいけません。

- 現金・預貯金

- 家・車などの不動産

- 家電・家具

- 年金・退職金

- 株・有価証券

- 生命保険・学資保険など

上記を参考に、離婚するまでに必ず財産分与の内容を決めておいてください。そうでないと、受け取れるはずだった財産がもらえないなんてことになってしまいます。

価値がわからない家や車などの不動産は、実際に査定をしてもらい現在の価値を把握しておきましょう。その上で、売って現金を分配するのか、どちらが所有するのか、名義変更はどうするのかなど、詳細な手続きをしていくことになります。

4.離婚協議書を作成する

離婚する上での取り決めは、形に残しておかないとトラブルの原因となることも多いものです。なかでも慰謝料や養育費など、お金の支払いに関する取り決めは特に書面に残しておかないと、法的に請求することが難しくなります。

こうしたことから、離婚協議書を作成することが推奨されています。

離婚協議書の法的拘束力を高めるために、公正証書にしておくのも良いでしょう。

話し合いが進まないなら弁護士に相談する

理想は協議離婚で円満に離婚するのが一番です。

しかし話し合いが進まない、最初から争う姿勢の場合は、早い段階で弁護士に相談した方が良いでしょう。

弁護士にも専門分野があります。できれば離婚専門の法律事務所を選ぶことで、今までの経験をもとに、強い味方となってフォローしてくれることは間違いありません。

男の離婚準備とやることリスト

離婚前にやっておきたい手続きとは別に、男性が離婚する際に準備しておきたいことがこちら。

1 相手に原因があるなら証拠集めを

妻に浮気されているなど、相手が離婚原因の場合には、いざ離婚裁判になったとき、それを立証していく必要があります。

不倫やDV、家事放棄はもちろんのこと、証拠となるメールや、妻の言動を記録した音声データ、動画などを残しておきましょう。それらが難しい場合は、日付がきちんと書かれた日記なども有力な証拠として使えるようです。

2 別居の準備を行う

夫婦生活が破綻していることを証明するため、別居の事実を作っておくと離婚が成立しやすくなります。もし裁判になった場合、別居期間が3〜4年以上あれば、結婚生活を継続するのは難しいと認める判例が多いようです。

女の離婚準備とやることリスト

離婚前にやっておきたい手続きとは別に、女性が離婚する際に準備しておきたいことがこちら。

1 相手に原因があるなら証拠集めを

夫の場合と同様に、相手に原因がある場合(不倫やギャンブルでの浪費・DV・ハラスメント)は、その証拠を保全しておくことが最優先です。

特に裁判になったときに有力な証拠となる、録音データ、動画、メールの記録、ホテルのレシートなど些細な物でも記録・保管しておくことが重要です。また日付が記載された日記なども証拠として採用されます。

2 お仕事を探そう

今まで専業主婦や、短時間のパートだった方は、離婚後の経済的自立を考えるとできるだけ早いうちから就職活動が必要になります。もちろん今のお給料や蓄えで食べていけるのであれば焦って探す必要はありませんが、財産分与のあとに生活が難しいようであれば、できるだけ早い段階での自立を考えておきましょう。

3 離婚後の住まい

もし、お家から出ることになるような場合には、一般的には実家に戻るか賃貸物件を借りるという選択になるかと思います。相手に離婚を切り出したとき、感情的になられて「すぐに出て行け」と言われても困らないように、事前に住居のアテはつけておきたいものです。

離婚協議が長引く場合には、相手にきちんと通達のもと、先に引っ越してしまうこともできます。その際は住所も言う必要はなく、逆に生活費としていくばくかのお金を請求することができますが、相手が納得しないケースも多いようです。

4 離婚後の姓をどうするか

離婚後は旧姓に戻るか、今のままの姓にするかを選ぶことができます。特に手続をしなければ旧姓に戻ります。

旧姓に戻さない場合は、離婚後3ヶ月以内に役所で手続きをする必要があります。

子連れの場合と子供がいない場合の違い

子連れと子なしの場合の離婚での大きな違いは、親権や養育費を決める必要があるかどうかです。

子連れの夫婦に比べると、子供がいない夫婦の方が迷わず離婚をするということが多く、離婚へのハードルは低いといわれています。

また、離婚後の仕事や再婚といった、再出発がしやすいかどうかの違いもあります。

あとは離婚のタイミングの違いもあるようです。お子さんがいると離婚時期をかなり悩まれる方が多いようです。

子連れの場合の離婚準備とやることリスト

お子さんのいる場合の離婚では、一般的な離婚の準備にプラスしてさらに決めておくべきことや手続きが増えます。

1.親権について調べる

子供を養っていくための経済力によっては、親権者として認められないことがありますので、仕事や住居など、子供のための環境作りもある程度必要です。

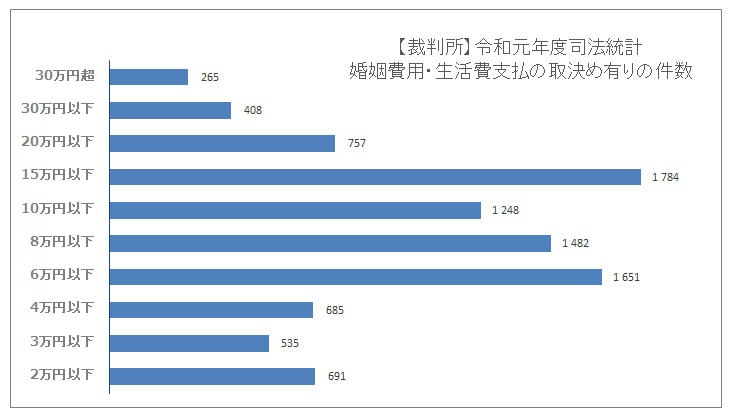

2.慰謝料・養育費の相場を調べる

自分が親権者の場合は、子供の養育費用を試算した上で、正当な金額を請求しましょう。また生命線である養育費や慰謝料が、後々払われなくなるということがないように、離婚協議書に取り決めを明記し、公正証書にして法的拘束力を高めておくことも必要です。

3.面会交流についての取り決め

子供との面会や頻度も、離婚する時点で具体的に決めておく必要があります。

元夫が毎日のように子供に会いに来てしまって、トラブルになる事例も多いことから、離婚協議書に面会の場所や方法、面会の頻度などを細かく記載しておくようにしましょう。

4.離婚後の学校

離婚後に子供の学区が変わる場合は、転校することになります。その際の心のケアなども必要になりますが、事情によっては転校せずにそのまま通い続けることもできるようです。

新住居から通える範囲であれば、教育委員会に相談してみると、ある程度の希望は聞いてくれるようですので確認してみましょう。

5.子どもの姓をどうするか検討

離婚後に旧姓に戻る場合、子供の姓をどうするかも検討したほうがいいでしょう。原則子供は父親の戸籍のままなので、姓を変える場合は改めて手続きが必要になります。

6.社会保障制度を調べておく

ひとり親の場合は、いろんな公的手当や優遇措置を受けることができます。

自分が申請できる制度を最大限に利用しましょう。